Fortschritte in der Hagelforschung: Das Projekt LIFT und die ICECHIP-Kampagne

In den vergangenen Jahren wurden erhebliche Fortschritte in den Bereichen der numerischen Wettervorhersagen, der mikrophysikalischen Modellierung sowie dem Verständnis dynamischer und thermodynamische Prozesse erzielt. Jedoch stellt die Vorhersage von Hagelstürmen und die Simulation des Hagelwachstums in Wolken weiterhin eine große Herausforderung dar. Einer der Gründe dafür ist das Fehlen von in-situ Messdaten direkt in Gewittern, die notwendig sind, um bestehende Datenlücken zu schließen.

Im Rahmen des DFG-Projekts „Understanding Large Hail Formation and Trajektories“ (LIFT) werden seit 2023 in Deutschland und Nachbarregionen direkte Messungen in Hagelstürmen durchgeführt. Dabei werden während mobiler Messeinsätze („Stormchasing“) in den gewitterträchtigen Sommermonaten Wind- und Hagelsonden (Abbildung 1) gezielt in den Aufwindbereich („Updraft“) von Hagelstürmen eingebracht. Aus den daraus gewonnenen Daten (Temperatur, Feuchte, Windrichtung- und Geschwindigkeit) können mögliche Trajektorien der Hagelkörner bestimmt werden. Außerdem lassen sich daraus die dominanten Wachstumsregime von feuchtem und trockenem Wachstum ableiten, die für den zwiebelartigen Aufbau der Hagelkörner mit abwechselnd transparenten und opaken Schichten verantwortlich sind (Abbildung 2). Da die Anzahl signifikanter Hageltage in Deutschland begrenzt ist, beteiligte sich ein Team der Arbeitsgruppe „Atmosphärische Risiken“, bestehend aus Michael Kunz, Susanna Mohr, Jannick Fischer und Elias Hühn, im Mai und Juni diesen Jahres an der internationalen Kampagne ICECHIP (In-situ Collaborative Experiment for the Collection of Hail in the Plains) in den USA. Dadurch konnte der Datensatz um wertvolle Ereignisse – vor allem Superzellen mit großem Hagel – erweitert werden. Die Feldmesskampagne ICECHIP ist in den USA die erste umfassende Kampagne seit über 40 Jahren, die sich ausschließlich der Erforschung von Hagel widmet (Witze, 2025).

Rekordgeschwindigkeit bei der in-situ-Messung des Aufwinds einer Superzelle

Die Messkampagne ICECHIP erstreckte sich über sechs Wochen. Bedeutende Beiträge zur Messkampagne leisteten unter anderem die Sounding-Teams zur Erfassung atmosphärischer Profile, Bodenteams zur Sammlung von Hagelkörnern inklusive detaillierter Analyse ihrer physikalischen Struktur und Zusammensetzung (einschließlich Isotopen- und Hagelembryoanalyse), UAS-Systeme zur großräumigen Dokumentation der Hagelzüge, Radarsysteme zur Messung des dreidimensionalen Windfeldes sowie hochaufgelöster polarimetrischer Parameter, und das Hagelsondenteam zur direkten Erfassung der Aufwindbedingungen und Rekonstruktion von Hageltrajektorien. In den ersten drei Wochen war unser vollständiges Hagelsonden-Team vom KIT gemeinsam mit den Kollegen des australischen Bureau of Meteorology (BoM) vor Ort und nahm an insgesamt 9 von 24 IOPs (Intensive Observation Periods) teil. In der zweiten Phase blieb Jannick Fischer (KIT) zusammen mit weiteren BoM-Kollegen, sodass eine kontinuierliche Datenerhebung mit Hagelsonden während der gesamten Messkampagne gewährleistet war.

Jede IOP startete in der Regel mit einem morgendlichen „Weather Briefing“, bei dem alle Teams einen Überblick über die aktuelle Wettersituation erhielten. Anschließend bereiteten sich alle Teams auf einen möglichen „Chasing“ Tag vor – in unserem Fall gehörten dazu das Präparieren der Hagelsonden sowie das Laden aller notwendigen Akkus für Laptops, Drohne und Messgeräte. Der oder die Hauptkoordinator:in des jeweiligen Tages legte anschließend fest, in welcher Region (und später welche Gewitterzelle) gejagt werden sollte. Daraufhin positionierten sich alle Teams strategisch, um die bestmöglichen Ergebnisse in Abhängigkeit von ihren jeweiligen wissenschaftlichen Fragestellungen zu erzielen.

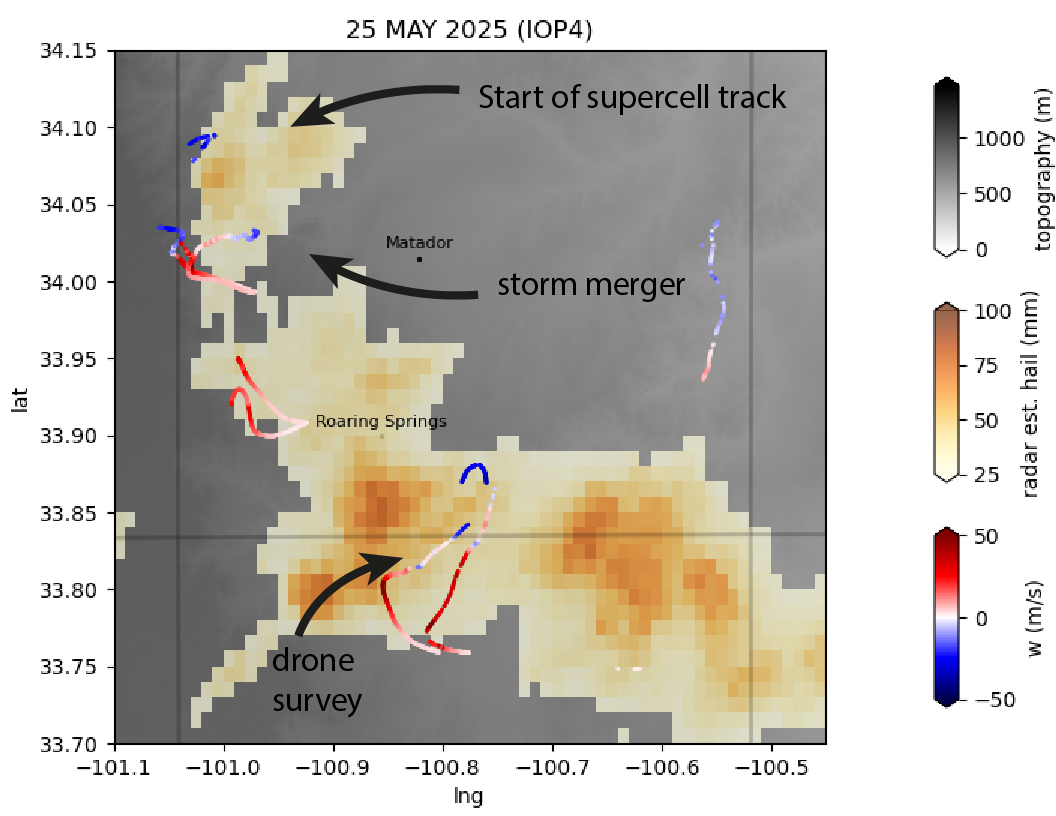

Aus Sicht des KIT war die IOP 4 am 25.05.2025 in der Nähe von Afton, Texas, mit beobachteten Hagelkorngrößen von bis zu 13 cm der sogenannte „Golden Day“ der Kampagne. Zwischen 16:00 und 18:00 MST (Mountain Standard Time) entstand eine intensive „cyclonic right-moving“ Superzelle, die aus der Verschmelzung zweier kleinerer Superzellen hervorging. Dem KIT-Team gelang es, insgesamt sechs Hagelsonden zu starten, während das BoM-Team drei weitere Sonden aussetzen konnten. Beide Teams brachten erfolgreich Hagelsonden zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den Aufwindbereich der Superzelle ein, wodurch die zeitliche Entwicklung der Superzelle und ihres Aufwindbereichs genau verfolgt werden kann. Diese Messungen sind neu und einzigartig.

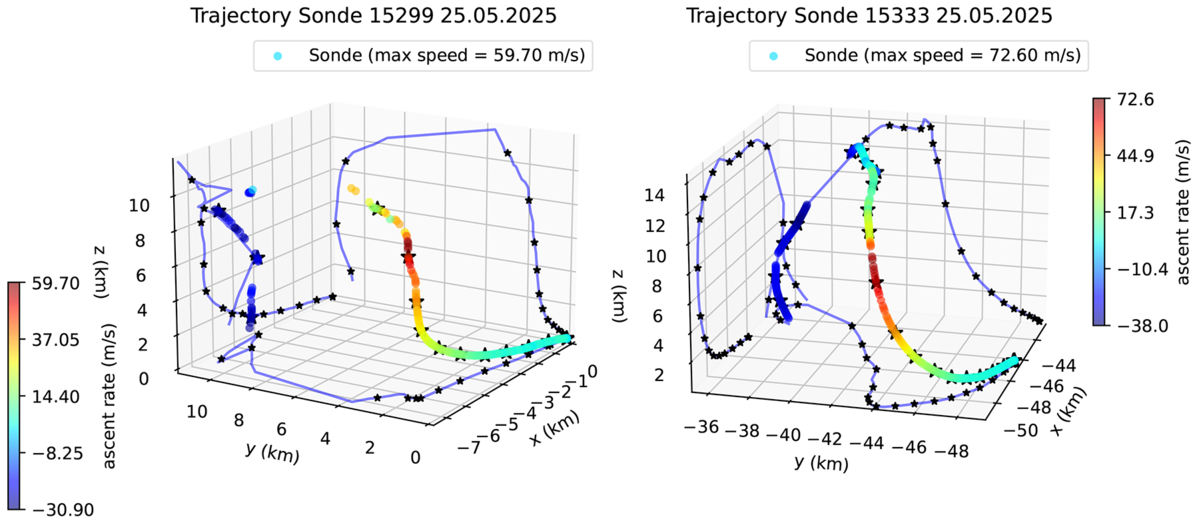

Das KIT-Team registrierte nach Absprengen des Heliumballons eine maximale Vertikalgeschwindigkeit von 59,7 m/s, während das BoM-Team mit Heliumballon eine Geschwindigkeit von 72,6 m/s messen konnte. Beide Trajektorien sowie die jeweiligen vertikalen Geschwindigkeiten sind in Abbildung 3 und Abbildung 4 dargestellt.

Die genaue Analyse dieser Verläufe in Bezug zum Radarbild und die von verschiedenen Teams am Boden gesammelten Daten – einschließlich eingescannter Hagelkörner – wird in den kommenden Monaten erfolgen. Abbildung 5 zeigt ein Drohnenbild aus 5 m Höhe entlang des Hagelzugs, aus dem mittels KI die Größenverteilung des Hagels bestimmt werden kann. Dutzende weitere Teams vermaßen Hagelkörner an verschiedenen Standorten, sodass eine gute Datengrundlage der beobachteten Hagelkorngrößen am Boden vorhanden ist.

In den kommenden Monaten beginnt die detaillierte Auswertung der gesammelten Daten mit dem Ziel, das Verständnis von Hagelentstehung und -warnung zu verbessern. Insbesondere die Messungen von Aufwindgeschwindigkeit und Hagelgrößen können genutzt werden, um die Hageldetektion durch Radar weiter zu optimieren. Die Vielzahl neu gewonnener Trajektorien bieten eine einzigartige Grundlage, um die Prozesse der Hagelentstehung und -dynamik deutlich besser zu verstehen.

Ergänzend lassen sich in Abbildung 6 weitere Eindrücke von der Messkampagne gewinnen.

Referenzen:

Witze, A. (2025): Why do hailstones get so big? Scientists are chasing storms to find answers. Nature News, doi:10.1038/d41586-025-01618-7.