KITcube erhält neuartige Lidarsysteme für Wasserdampfprofile

Neben seiner Eigenschaft als Klimagas ist Wasserdampf das Transportmedium für Energie in der Atmosphäre, denn die bei der Verdunstung von Wasser eingesetzte Wärme wird bei der Kondensation des Wasserdampfs, z.B. bei der Wolkenbildung wieder frei. Sie wird daher in der Meteorologie als latente Wärme bezeichnet welche über tausende von Kilometern transportiert werden kann. Damit verbunden sein können Extremereignisse wie die großen Überflutungen an Ahr und Elbe, wenn große Mengen von Wasserdampf aus dem Mittelmeerraum von stationären Tiefdrucksystemen in unser Gebiet verfrachtet werden, in Mittelgebirgsregionen aufsteigen, kondensieren und als Niederschlag ausfallen. Wasserdampf ist ebenso die Hauptenergiequelle für Schwergewitter mit Niederschlagsmengen von teilweise mehr als 200 mm (Liter pro Quadratmeter) pro Stunde und Hagel. Wasserdampf in der Atmosphäre unterliegt sowohl horizontal als auch vertikal einer großen Variabilität. Der maximale Gehalt an Wasserdampf in der Atmosphäre hängt vor allem von der Temperatur ab und mit jedem Grad Celsius um 7 % zu. Das bedeutet, dass in Bodennähe und in wärmeren Regionen (Tropen) deutlich mehr Wasserdampf vorhanden sein kann als in größeren Höhen und in Polarregionen. Durch den Klimawandel mit höheren Temperaturen können daher Extremereignisse an Intensität zunehmen. Wieviel Wasserdampf die Atmosphäre noch aufnehmen kann wird dabei durch die relative Feuchte ausgedrückt.

Die genaue Kenntnis über die Verteilung und den Transport von Wasserdampf in der Atmosphäre ist daher wesentliche Grundlage für die Wettervorhersage und Klimaforschung. Während die Messung in Bodennähe mit in situ Verfahren z.B. mit Hygrometern oder Psychrometern einfach durchzuführen ist und Teil jeder Haushaltswetterstation, genauso wie der Messnetze der Wetterdienste weltweit sind, ist die Messung in größerer Höhe oberhalb des Erdbodens schwierig. Dazu werden Radiosonden verwendet, kleine Messgeräte die an Ballonen auf Höhen von über 25 km aufsteigen und auf ihrem Weg neben der Feuchte auch Temperatur und Wind messen und zum Boden funken. Der KITcube des IMKTRO verfügt u.a. über ein automatisiertes Radiosondensystem. Messungen mit Radiosonden sind jedoch aufwändig, mit hohen Kosten verbunden und werden nicht kontinuierlich durchgeführt.

Anfang 2024 wurde der KITcube um fünf neuartige Differential Absorption Lidar (DIAL) Wasserdampfprofiler erweitert, welche mit einem Laserverfahren alle 2 Minuten die Vertikalverteilung des Wasserdampfs in den untersten vier Kilometern der Atmosphäre messen. Beim DIAL-Messverfahren werden dazu zwei leicht verschiedene Wellenlängen vertikal in die Atmosphäre gesendet von denen nur eine vom den Wassermolekülen absorbiert wird. Die Menge an Wasserdampf wird aus der Signaldifferenz des vom selben Gerät wieder empfangenen, zurückgestreuten Laserlichts bestimmt. Die zugehörige Messhöhe ergibt sich aus der Laufzeit des Laserlichts.

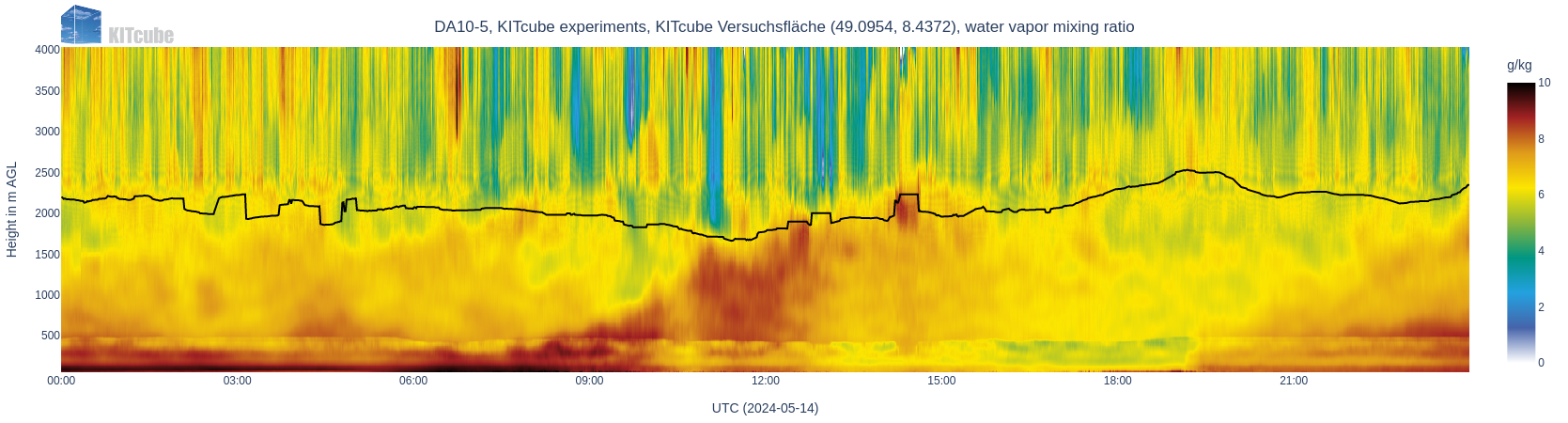

Derzeit werden die neuen Geräte des Typs Vaisala DA10 am KIT Campus Nord auf unserer Versuchsfläche getestet und in das KITcube Messsystem integriert. Abb. 1 zeigt den Versuchsaufbau u.a. mit den DIAL Wasserdampfprofilern , dem automatisierten Radiosondensystem sowie dem IMKTRO-Niederschlagsradar. Auf Abb. 2 sind die Wasserdampfessungen vom 14. Mai dargestellt. Man erkennt gut die große Variabilität der Wasserdampfkonzentration sowohl mit der Höhe als auch mit der Zeit. Ab ca. 08:30 UTC wird das am Boden, überwiegend von Pflanzen verdunstete Wasser durch Konvektion immer höher transportiert und erreicht um 12:00 UTC eine Höhe von 2000 m. Kleinere Wolken erkennt man um 14:30 UTC in ca. 2200 m Höhe durch hohen Wasserdampfkonzentrationen. Diese bis dorthin reichtende feuchtere Schicht ist die atmosphärische Grenzsicht, die in direktem Austausch mit der Bodenoberfläche steht. Die schwarze Linie in der Abbildung stellt die maximale Höhe, bis zu der zuverlässige Messungen möglich sind, dar. Eine derzeit noch existierende Schwäche zeigt sich im Übergangsbereich von zwei Messzonen des Geräts in ca. 500 m Höhe, die durch Firmwareupgrades bald behoben wird.

Über den Sommer werden die neuen Geräte in Karlsruhe, Jülich und Innsbruck getestet bevor sie dann 2025 bei den Messkampangen TEAMx in Südtirol und NAWDIC in der Bretagne operationell eingesetzt werden.