Abschätzung der Auswirkungen des Klimawandels mit Hilfe von Paläo-Böden

Während des Eozäns (vor 56 bis 33,9 Millionen Jahren) kam es zu mehreren extrem warmen Ereignissen, die als Hyperthermale bekannt sind. Das bedeutendste davon war das Paläozän-Eozän-Temperaturmaximum (PETM), das etwa 270.000 Jahre andauerte. Während des späten Paläozäns/frühen Eozäns lag die globale Durchschnittstemperatur um 10–15 °C über der heutigen Temperatur, und die CO₂-Konzentration in der Atmosphäre schwankte zwischen 800 und 1800 ppm – das Zwei- bis Vierfache des aktuellen Wertes von ~423 ppm. Zum Vergleich: Bei moderaten bis hohen Emissionsszenarien wird erwartet, dass die CO₂-Konzentration in der Atmosphäre bis zum Jahr 2100 zwischen 550 und 700 ppm liegen bzw. 1200 ppm überschreiten wird. Aus dieser Perspektive ist es von besonderem Interesse, solche vergangenen warmen Klimazustände zu untersuchen, da diese als Analogie herangezogen werden können, um die zukünftigen Auswirkungen des modernen Klimawandels genauer abzuschätzen.

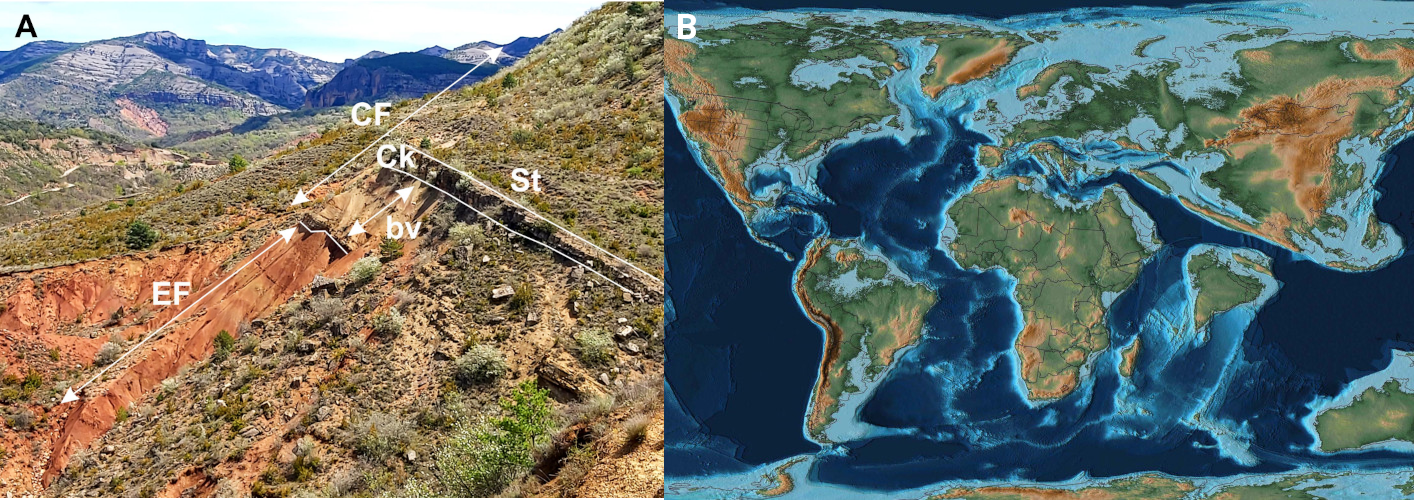

In einem internationalen Projektteam haben wir die Umweltveränderungen untersucht, die das PETM charakterisierten. Dazu haben wir terrestrische Sedimentschichten und überdeckte Paläo-Böden im Tremp-Graus-Becken im südlichen Vorland der Pyrenäen in Spanien analysiert. Konkret wurden Karbonatknollen untersucht, die sich in diesen alten Paläo-Böden gebildet haben. Mithilfe der "Clumped-Isotope-Thermometry” Methode lassen sich die durchschnittlichen Bodentemperaturen im Sommer sowie die saisonalen Lufttemperaturen aus dieser Zeit abschätzen. Die Methode basiert auf der temperaturabhängigen Bindung von schweren Kohlenstoff- (¹³C) und Sauerstoffisotopen (¹⁸O) in den Karbonaten. Den Ergebnissen der "Clumped-Isotope-Thermometrie" zufolge lagen die mittleren Bodentemperaturen während des späten Paläozäns und des PETM zwischen 33,9 und 39,2 °C, was auf durchschnittlich etwa 5 °C wärmere Bodentemperaturen im Sommer während des PETM im Vergleich zu heutigen Bedingungen hindeutet.

B: Tektonik und Topografie während des PETM; Ausschnitt aus Scotese (2016).

Darüber hinaus haben wir globale Klimamodelldaten des PETM mit diesen und anderen Proxy-Ergebnissen verglichen. Die Simulationen des PETM sind im Deep Time Model Intercomparison Project (DeepMIP) organisiert. Diese zeigen, dass sich die meridionale Temperaturverteilung mit steigender CO₂-Konzentration ebenfalls erheblich verändert, insbesondere in der extratropischen Region. Sowohl Proxy- als auch Modelldaten deuten auf eine im Vergleich zum heutigen Klima wesentlich gleichmäßigere globale Temperaturverteilung (ein geringerer meridionaler Temperaturgradient) hin, was zahlreiche Auswirkungen auf das Klima, die Flora und Fauna dieser Zeit hatte.

Link zum Artikel: https://www.nature.com/articles/s43247-025-02479-8

AG Regionale Klimamodellierung

Referenzen:

Újvári, G.; Kele, S.; Rinyu, L.; Payros, A.; Stadelmaier, K. H.; Kovács, J.; Kovács, I.; Bajnóczi, B.; Pujalte, V.; Schmitz, B.; Bernasconi, S. M., 2025. Substantial continental temperature rise over the Paleocene-Eocene Thermal Maximum in the Pyrenees. Communications Earth & Environment, 6 (1), Article no: 499. doi:10.1038/s43247-025-02479-8

Scotese, C.R., 2016. PALEOMAP PaleoAtlas for GPlates and the PaleoData Plotter Program, PALEOMAP Project, http://www.earthbyte.org/paleomap-‐paleoatlas-‐for-gplates/